以热爱为壤,让汉语之花在异国生长

- 乌廊启华学校杨龙老师

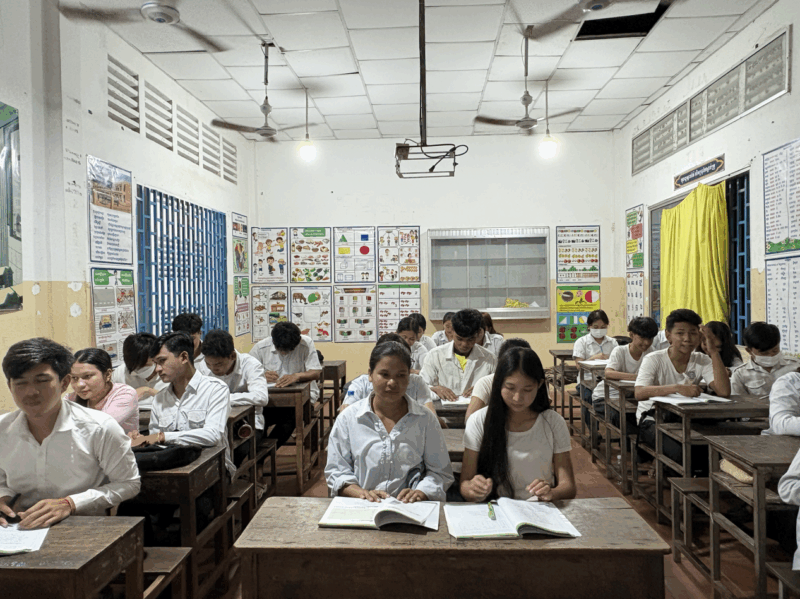

乌廊市的傍晚总裹着一层温热的风,当我结束下午的中文课,准备开始晚上中一年级的华文课时,校门口总会准时出现一些引擎声渐歇的摩托车。走进校园,校门口的嬉笑声,老师之间的合十礼,学生们的击掌动作,这是我每天都能见到的校园场景。家住在附近的孩子们,总能在我进教室前坐在教室里,稍远的学生也会陆陆续续踏进教室,而我的班上有一位特别的学生,总是踩着铃声打着报告,站在教室门口向我示好。

我与胡卫海同龄,却有着截然不同的日常轨迹。作为一名国际中文教师,我的生活围绕着课本、教室和课堂上孩子们的笑声展开;而胡卫海的一天,从清晨六点开始,一天八个小时不间断的工作以后,仍需要克服疲惫赶来上中文课。但这份疲劳从不会延续到中文课堂,下班后,他要骑着摩托车穿过15公里人来人往街道车辆,耗费一个小时,只为赶上下午五点四十分的华文与HSK辅导课。

第一次注意到胡卫海,除了年龄和我相近以外,让我感到惊讶的是他能够说出一口流利的中文,和我无障碍沟通。除此之外,他还是班长,负责每个月学生的卫生和纪律,以及到校情况,也成为了我的得力助手。在他身上,我能看到他有着对中文的执着和热情,课堂上总会提出一些有趣的问题,例如:“拨电话”和“打电话”是一样的吗?“‘互相’和‘相互’、‘好像’和‘差不多’”他们有什么区别呢?基于此,我也会根据大家的问题举例说明、让学生造句,从问题中来到问题中去。教学过程中,我始终坚持用学生理解的可懂汉语进行输入,偶尔用英语媒介语解释一些难题,但由于柬文和中文的差异,很多时候课文中的单词也很难让学生直接理解,因此借用学生母语解释词义,可以提高教学效率。除了写一些简单的柬文以外,我会请班长胡卫海用柬语向同学们解释生词和句子的含义,并讲给大家听,降低学生理解难度,引导学生积极输出。

胡卫海的存在,也悄然改变着我的教学心态。起初,我会因个别学生对中文兴趣不高而感焦虑,会因HSK备考进度缓慢而着急,但看到胡卫海每天哪怕加班到下午上课前,也会匆匆扒几口饭赶来上课时;亡人节唯数不多的休息时间,为中国老师送来妈妈亲手包的粽子时;看到他每天为学中文来回奔波,但依旧在课堂上对中文热情不减的学习态度时,我忽然明白,教育的意义也许从来不是单向输出,而是双向奔赴。如今,胡卫海的中文水平也有显著的进步,可以流畅地用中文介绍自己,实现中柬语言翻译,帮助其他同学解决难题。在他学习中文的这10年时间里,遇到很多困惑,但从未改变他想去了解中国,去中国看看的初心,这份初心不仅由课本和语言搭建,更像由胡卫海这样的中文爱好者,用热爱抵御疲惫,用坚持铸就希望。

乌廊市的晚风轻拂,我望着胡卫海和同学们带着对中文的热忱,或骑车、或步行融入暮色。中文于他们,是瞭望中国的窗;他们于我,是教学路上最坚定的驻守,双向奔赴的教与学,让汉语之花开遍世界。