笔尖绘乡愁,童心连故土——记柬埔寨广肇学校华裔学子的“中国故乡情”

· 广肇学校 语合中心 孙玉玉老师

在柬埔寨金边的晨光里,广肇学校教室的玻璃窗总是最先映出微光。当“妈妈的故乡”主题活动的通知传到教室时,孩子们眼中骤然亮起的光芒,让我真切触摸到了血脉里那份跨越国界的故土情缘。

“老师,妈妈说她的故乡在广东,有会‘唱歌’的骑楼!”“我外婆家在福建,过年要包圆圆的肉燕!”刚听到这个消息,教室里像炸开了一锅温热的糖水,孩子们围着我七嘴八舌地分享。

这些孩子大多出生在柬埔寨,很少踏足中国,却从母亲的讲述里,攒下了一个个关于故乡的碎片:是春天门前飘香的桂花树,是夏天外婆摇着的蒲扇,是冬天饭桌上冒着热气的饺子。这些碎片,成了他们笔下、画中最动人的素材。

作文本里藏着最纯粹的思念。班里的一位女生在文中写道:“妈妈的故乡在浙江杭州,她总说西湖的水像镜子,能照出天上的云。我想把作文折成小船,让它顺着湄公河漂到西湖,告诉故乡的水,我在柬埔寨想念它。”文字虽朴素,却让我想起她课间总缠着我问“老师去过西湖吗”的模样。还有一个男生,用端正的字迹写了爷爷的故事:“爷爷年轻时从广东潮汕来柬埔寨,带了一把紫砂壶,现在每天都用它泡茶。爷爷说,茶的味道就是故乡的味道,我喝了一口,有点苦,又有点甜。”这些文字没有华丽的辞藻,却像一颗颗饱满的种子,把故乡的记忆种在了孩子们的心里。

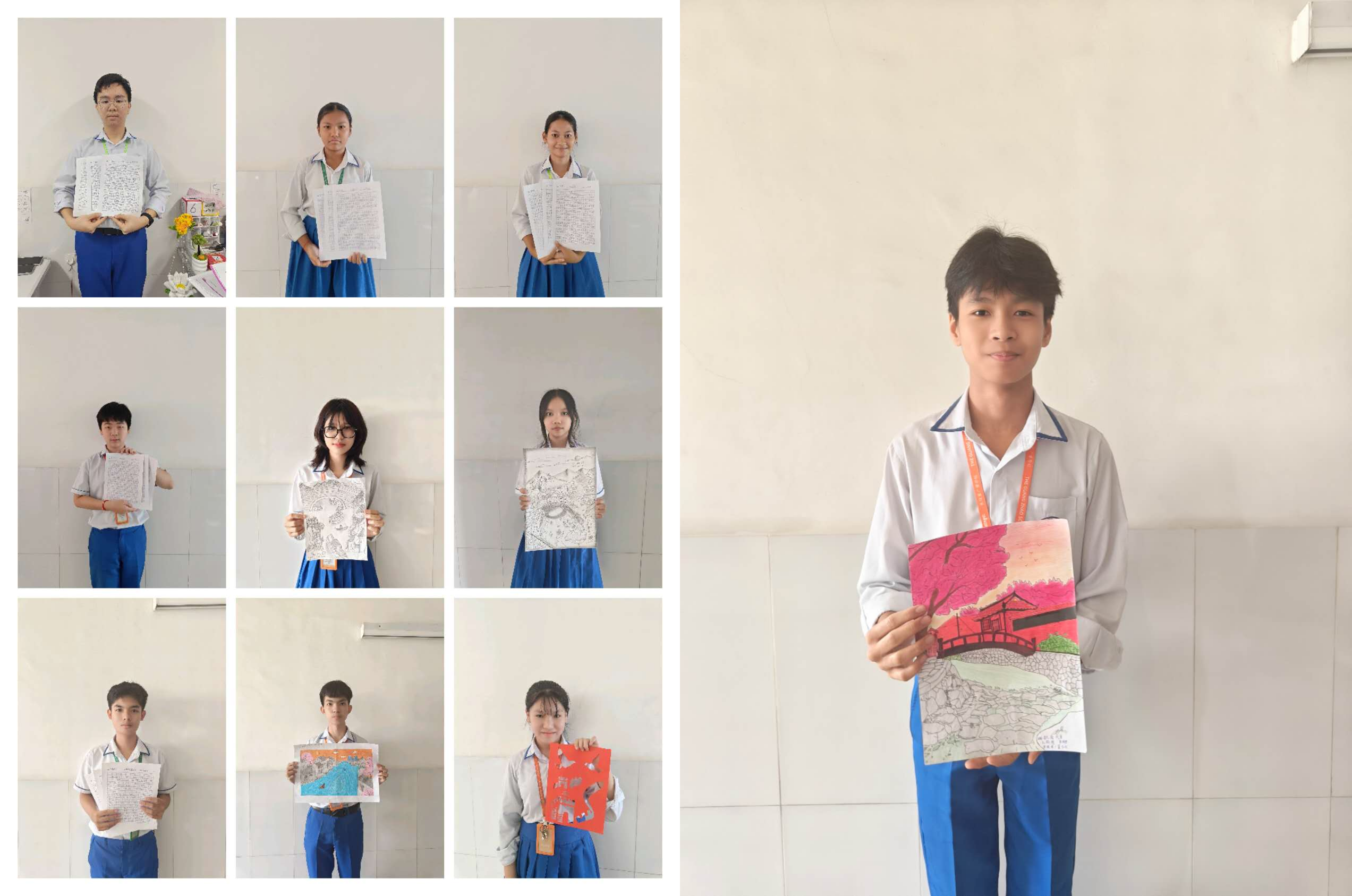

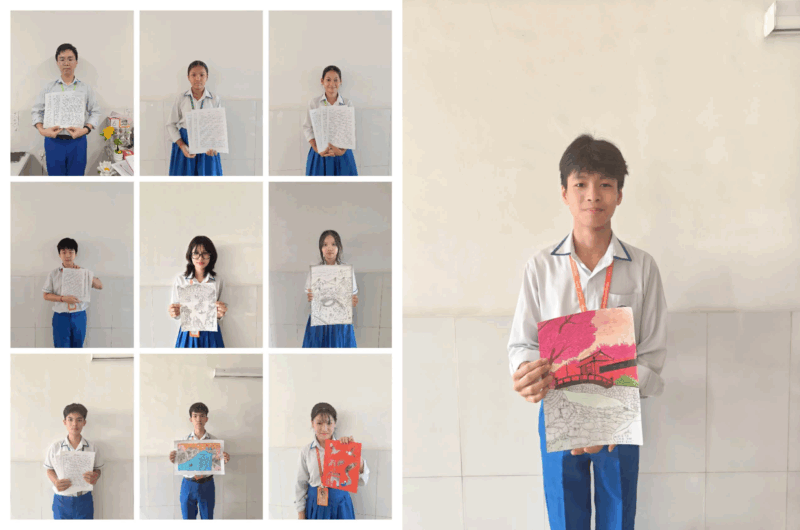

孩子们画画剪纸的场景更是令人动容。他们握着彩笔、剪刀,把对中国的印象、对妈妈口中故乡的想象,一点点变成具象的画面。有的学生打算剪一幅“长城”的剪纸,红色的卡纸被她剪得边缘有些毛糙,最后,经过她的一番操作,长城跃然纸上。她还特地在长城上面剪了两只雪白的和平鸽,象征着和平。有个男生画了一幅“皖南落日图”,他特意用金色的颜料涂了城楼的屋顶。他说“妈妈说她小时候,喜欢躺在草地上,看落日的余晖像金粉一样洒在屋顶上……”因为常听妈妈说“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,他还把枫叶涂成火红色;还有几个孩子画了“江南小镇”图。画面里既有江南水乡的白墙黑瓦、又有错落有致的古亭。他们说“我们要把妈妈的故乡画出来,回家给妈妈一份惊喜,然后把画挂在家里,让妈妈的故乡和我们的家连在一起”。看着这些作品,我忽然明白,所谓血脉传承,从来不是抽象的概念,而是通过这样的一笔一画、一字一句,悄悄在下一代心中扎下根。

这个活动非常有意义。孩子们学习中文,不仅仅是学一门语言,更是系起与故乡连接的纽带。只有这样,以后他们无论身在何处,都知道自己的根在哪里。

如今,孩子们的作文和作品已经整理成册,即将寄往中国参加评选。无论结果如何,这场活动早已超越了比赛本身的意义。在柬埔寨广肇学校的教室里,“妈妈的故乡”不再是地图上一个遥远的地名,而是作文里的一句话、画纸上的一抹色彩,是孩子们心中“中国”最温暖的模样。

作为一名中文教师,我曾无数次思考“文化传播”的意义。直到此刻我才懂得,它从来不是宏大的口号,而是当孩子写下“我爱妈妈的故乡”时认真的眼神,是他们举起剪纸作品时骄傲的笑容,是血脉里那份代代相传的、对故土最深沉的眷恋。这份眷恋,会带着这些华裔孩子,在未来的日子里,一步步走近那个只在母亲讲述里出现过的故乡,也让中柬两国的情谊,在童心与乡愁的交织中,愈发绵长。